さてOracle Linux7にOracleをインストールしようかと思ったらパーティションがデフォルトで20Gしかなくて容量不足とのメッセージ。VMwareのディスクを追加して、LVMを拡張しようとしたらドハマリしたのでLinuxパーティション拡張のメモ。

おおまかな手順

1.OSシャットダウン

2.スナップショットを取っていたら削除する。

3.必要に応じてディスクイメージをバックアップ

4.VMwareでディスクを追加する。

5.GPartedのディスクイメージで起動するので、起動シーケンスを変更するためVMwareでBIOS表示できるよう設定する。

6.GPartedで領域編集

7.Linux上でパーティションを作成、追加。

ハマったのは6,7です。

では詳細。

下記4つはわかりやすいので割愛。

1.OSシャットダウン

2.スナップショットを取っていたら削除する。

3.必要に応じてディスクイメージをバックアップ

4.VMwareでディスクを追加する。

5.GPartedのディスクイメージで起動するので、起動シーケンスを変更するためVMwareでBIOS表示できるよう設定する。

参考サイト:VMware Fusion:サスペンド / レジュームが遅い場合の対処法と BIOS を確実に表示させる方法。

参考サイトの通り、「.vmware」という拡張子の仮想OSのファイルを右クリックして「パッケージの内容を表示」します。

「仮想サーバ名.vmx」というファイルがあるのでテキストエディタで開いて、最下部に下記1行を追加。

bios.forceSetupOnce = "TRUE"追加した行は1回再起動すると消えるので、再度BIOSを開く場合は毎回編集する必要があります。

再起動するとBIOS表示になるので、起動優先順位にてHDDよりもCD-ROMが優先になるよう設定します。

6.GPartedで領域編集

GPartedはオープンソースのパーティションエディタです。

http://gparted.sourceforge.net/download.php

ダウンロードしたisoイメージをマウントして仮想マシンを起動します。

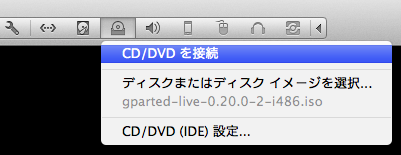

「CD/DVDを接続」し、「ディスクまたはディスクイメージを選択」からGPartedのイメージを選択します。

GPartedが起動するので、デフォルトを選択。

キーマッピングは「Don't touch keymap(デフォルト)」

言語は日本語(15)

Which mode do you prefer?は「(0) Continue to start X to use GParted automatically(デフォルト)」

GPartedが起動します。

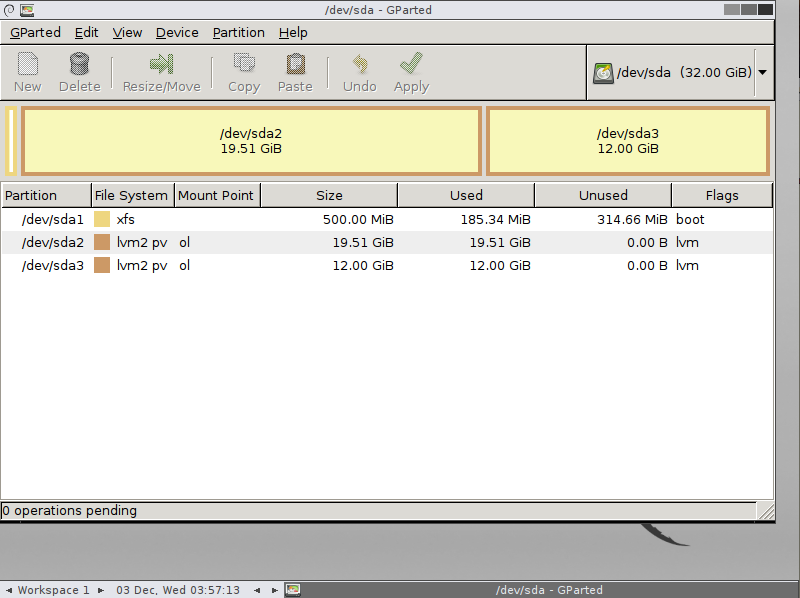

下の画面はパーティション追加後の画面なので/dev/sda3が表示されています。

追加前はリストに/dev/sda3が存在せず、上部の/dev/sda2のエリアが右端まで広がっていました。ただし、/dev/sda3と表示されているエリアは白い状態(未使用)になっていました。

/dev/sda2の余っている白い領域を縮小して保存すると、空き領域を/dev/sda3として使えるようになります。

/dev/sd2のエリアを縮小したら「Apply」を押してGPartedをシャットダウンします。

シャットダウン後はCD-ROMを外してください。

7.Linux上でパーティションを作成、追加。

fdiskで/dev/sda3を追加します。

[root@oraclelinux7 ~]# fdisk /dev/sdaここまで終わったらrebootします。

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

コマンド (m でヘルプ): p <==現在のパーティションを表示

Disk /dev/sda: 34.4 GB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト

Disk label type: dos

ディスク識別子: 0x000cf96b

デバイス ブート 始点 終点 ブロック Id システム

/dev/sda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux

/dev/sda2 1026048 41943039 20458496 8e Linux LVM

コマンド (m でヘルプ): n <==新しいパーティションを作成

Partition type:

p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)

e extended

Select (default p): p <==プライマリパーティション

パーティション番号 (3,4, default 3): 3 <==パーティション番号

最初 sector (41943040-67108863, 初期値 41943040):

初期値 41943040 を使います

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (41943040-67108863, 初期値 67108863):

初期値 67108863 を使います

Partition 3 of type Linux and of size 12 GiB is set

コマンド (m でヘルプ): p <==作成したパーティションを表示

Disk /dev/sda: 34.4 GB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト

Disk label type: dos

ディスク識別子: 0x000cf96b

デバイス ブート 始点 終点 ブロック Id システム

/dev/sda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux

/dev/sda2 1026048 41943039 20458496 8e Linux LVM

/dev/sda3 41943040 67108863 12582912 83 Linux <==/dev/sda3が追加されている。

コマンド (m でヘルプ): t <==パーティションのタイプをLinux LVMに変更

パーティション番号 (1-3, default 3): 3

Hex code (type L to list all codes):8e31

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

コマンド (m でヘルプ): p

Disk /dev/sda: 34.4 GB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト

Disk label type: dos

ディスク識別子: 0x000cf96b

デバイス ブート 始点 終点 ブロック Id システム

/dev/sda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux

/dev/sda2 1026048 41943039 20458496 8e Linux LVM

/dev/sda3 41943040 67108863 12582912 8e Linux LVM

コマンド (m でヘルプ): w <==変更を反映

パーティションテーブルは変更されました!

ioctl() を呼び出してパーティションテーブルを再読込みします。

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: デバイスもしくはリソースがビジー状態です.

The kernel still uses the old table. The new table will be used at

the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)

ディスクを同期しています。

[root@oraclelinux7 ~]# reboot

次に、パーティションをLVMに追加します。

現在のdf

[root@oraclelinux7 ~]# df -hVGの現状を表示。

ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置

/dev/mapper/ol-root 18G 11G 6.9G 61% /

devtmpfs 858M 0 858M 0% /dev

tmpfs 866M 80K 866M 1% /dev/shm

tmpfs 866M 9.0M 857M 2% /run

tmpfs 866M 0 866M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda1 497M 208M 290M 42% /boot

[root@oraclelinux7 ~]# vgdisplay -C

VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree

ol 1 2 0 wz--n- 19.51g 0

「VG」で表示された箇所にsda3を追加。

[root@oraclelinux7 ~]# vgextend ol /dev/sda3更新後の状態を表示

Physical volume "/dev/sda3" successfully created

Volume group "ol" successfully extended

[root@oraclelinux7 ~]# vgdisplay -CVFreeが12GB増えています。

VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree

ol 2 2 0 wz--n- 31.50g 12.00g

lvextendコマンドを実行します(論理ボリュームに容量を追加)

[root@oraclelinux7 ~]# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ol-root「/dev/mapper/ol-root」の部分はdfコマンドで表示されたボリュームを指定してください。

Extending logical volume root to 29.50 GiB

Logical volume root successfully resized

次にファイルシステムの拡張ですが、CentOS7より前のLinuxだとresize2fsを使うのですが、CentOS7からは「xfs_growfs」コマンドを使います。

これがわからずハマりました。resize2fsコマンドだと下記のようにエラーになります。

root@oraclelinux7 ~]# resize2fs /dev/sda1※ファイルシステムの拡張 ; ubuntu では以下の様にします。

resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)

resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1

Couldn't find valid filesystem superblock.

[Centos7] xfs_growfs /dev/mapper/vgubuntu-root ==>> [ubuntu] resize2fs /dev/vgubuntu/root (ol/root)

xfs_growfsコマンドは下記の通りです。

[root@oraclelinux7 ~]# xfs_growfs /dev/mapper/ol-rootこれでdfコマンドを実行すると、サイズが拡張されています。

meta-data=/dev/mapper/ol-root isize=256 agcount=4, agsize=1147392 blks

= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1

= crc=0

data = bsize=4096 blocks=4589568, imaxpct=25

= sunit=0 swidth=0 blks

naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=0

log =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2

= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1

realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

data blocks changed from 4589568 to 7734272

[root@oraclelinux7 ~]# df -h

ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置

/dev/mapper/ol-root 30G 11G 19G 37% /

devtmpfs 858M 0 858M 0% /dev

tmpfs 866M 80K 866M 1% /dev/shm

tmpfs 866M 9.0M 857M 2% /run

tmpfs 866M 0 866M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda1 497M 208M 290M 42% /boot

ようやくディスクが拡張できました…。

おつかれやまでした(・∀・)