Nov 22, 2020

オーディオ状況報告(2020.11.22.)

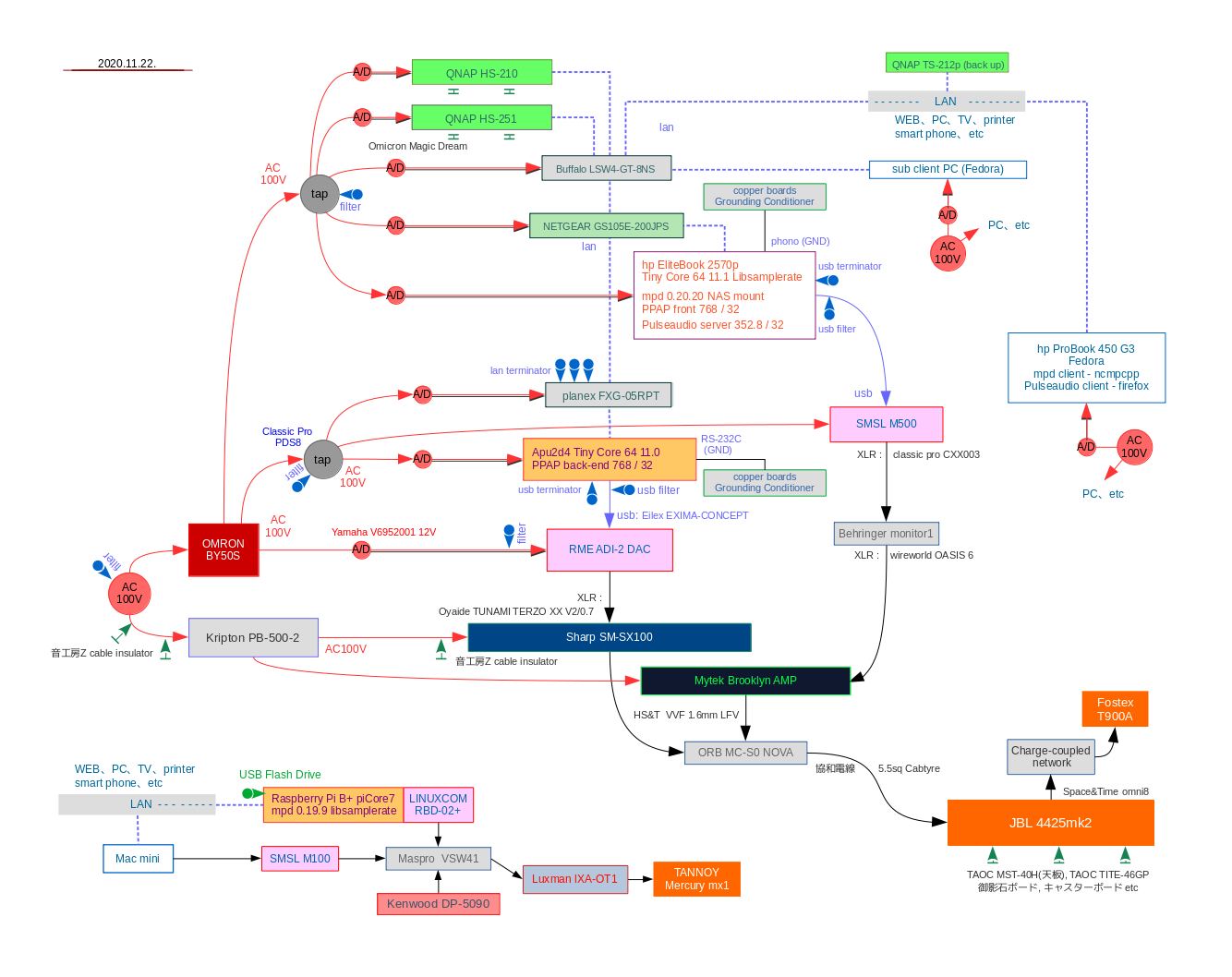

最近のシステム構成は下図のような感じ。

8月にSM-SX100が修理から戻っている。ピンチヒッターだったBrooklyn Ampも使っている。

アンプセレクターにORB MC-S0 NOVAを導入した。

こんな構成になるとは以前には考えもしなかったけど、苦肉の策というか必然的にというか、上手く嵌っているとは思うのだけど。

SM-SX100の上流は、768kHz/32bitのPPAP(piped pcm audio play)方式。

今年の春から運用している構成だ。自分で書いてちょっと驚く。もっと昔から使っていたような気分なのだけど。

音声データの流れは下記の通り。

| NAS | CDからのリッピングデータ(44.1/16)中心。一部、mp3、ハイレゾ音源。 |

| hp EliteBook 2570p Tiny Core (PPAP front) | 768/32にmpd + libsamplerateでアップサンプリング。pipe + ncatでback-endに転送。 |

| Apu2d4 Tiny Core (PPAP back-end) | ncat + aplayでデータをUSB-DACに転送。 |

| RME ADI-2 DAC | XLRで出力。 |

| SM-SX100 |

SX100は修理ですっかり回復して、なんとなく音も良くなったかのような気がする。傷んでいたセレクターのリレーなども替えたので、それも良かったのかもしれない。

700kHz台を鳴らすならこっちの方がいいかなという感じ。

Brooklyn Ampはストリーミングサービスの音源を再生するのに使っている。

ストリーミングサービスを比較的まともに鳴らせるようになったのは最近だ。

音声データの流れは下記の通り。

| web | Deezer(44.1/16 flac)などストリーミングサービスを利用。 |

| hp ProBook 450 G3 Fedora (Pulseaudio client) | ストリーミングデータをFirefoxのWeb Playerで再生。pulseaudio serverに転送。 |

| hp EliteBook 2570p Tiny Core (Pulseaudio Server) | 352.8/32にpulseaudio + libsamplerateでアップサンプリング。USB-DACに転送。 |

| SMSL M500 | XLRで出力。 |

| Brooklyn Amp |

8月の時点で、Brooklyn Ampの音色についてSX100に近付いてきていると書いている。

上流の条件が変遷してきているので単純には言えないのだけど、情報量は感覚的にはSM-SX100の97~99%ぐらい?というのか、遜色ない程度に出るように思う。以前は埋もれる傾向だった微細な音も聞こえるようになった。SX100よりも暖色系で音源を選ばない傾向は変わらない。

普段使っているhp ProBookのFirefoxで再生するストリーミングサービス音源のデータを、Pulseaudioで転送してメインシステムでアップサンプリングして鳴らしている。以前はノイズを生じることが多かったが、今のところ1週間に1回ぐらいになった。まだ完璧ではないが、ほぼ不満なく使えるようになった。

SX100が帰ってきた当初は、2台のアンプをとっかえひっかえ使っていた。Brooklyn Ampを中古屋に売る気になれず、仕舞い込むのは勿体ない。一時はサブシステムの方に廻したけど、あまりにも役不足感が半端なくて辛かった。

一方で、ストリーミングサービスの運用検討も同時並行で行っていた。こっちはこっちで300kHz台へのアップサンプリング運用が出来そうだったが、700kHz台まではpulseaudioは対応していないので出来ない状態だった。

これらを、どう組み合わせるか。

2つの上流からの入力を使い分けるのに、当初はSX100のプリ機能を使うことも考えていた。

SX100のXLR入力はPPAP系で埋まっているので、ストリーミング系はRCA入力を使うことになる。しかしM500のRCA出力をSX100で聴いていると、どうも物足りない感ばかりが募る。もともとM500はXLR出力の方が良くてRCAは細身になるし、700kHz台より300kHz台は情報量も劣る。700kHz台、ADI-2 DACのXLRの音と比べて、見劣りする音という印象しか残らなくなる。

そんなときにBrooklyn Ampを試してみたら、XLRを使うことが出来るし、300kHz台の弱点をカバーして鳴らしてくれる。言ってみれば違う土俵の音になるので、比べてどうこうという気持ちにも全くならずにストリーミング音源を楽しんで聴ける。

そういった経緯で、上流に合わせてアンプを切り替える方向性が図らずも確定していったと思う。

アンプを換えるのにスピーカーケーブル抜き差しを繰り返すのは手間だったので、試しに手持ちのセレクターを使ってみることにした。5年前にamazonで買った5000円ぐらいのプラスチック製の製品で、今となっては購入動機は不明。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KLWOCBU/

これが意外に使えた。この程度でもそこそこ使えるんだな、と思うぐらいの音が出た。

しかし長く使うには音質劣化が気になってくる。情報量がやや減るのもあるんだけど、それよりも抵抗を通したような若干くすんだ音色になるのが問題だった。うちのシステムは透明度が高い音が出る。そういう美質がスポイルされる。長期間使う気にはなれなかった。

考えてみたら、スーパーツイーターのネットワークからアッテネーターを排除したのも透明度が落ちるという理由からだ。僕のオーディオで最も外せないポイントはここなのかもしれない。

セレクターは自作しようかとも思ったんだけど、問題が無いレベルのものが作れるかどうか自信がない。作った結果が5000円のよりも悪かったら、、まあ、それも勉強にはなろうけど。

この際、力を入れて作られた製品を聴いてみようと思ってORB MC-S0 NOVAを入手した。

ORB Audio / MC-S0 Nova

https://www.orb.co.jp/audio/products/mcs0nova.html

ネット通販で注文してから届くまで1週間ほど。

アンプからセレクターまでの接続には1.6mmのVVFにバナナプラグを半田付けして使用している。

使ってみての印象は、音質劣化は無い、というか聴き取れない。音色がやや深みがある方向に変わる。これは多分、NOVAの重量、造りが効いているのだと思う。個人的には好ましい変化だと思った。製品自体にそれなりに高級感があって、正直、使ってみて感心しているところがある。

出音には文句がなく自作の必要は無くなった。

Brooklyn Ampはパワーアンプなので音量調整機能が必要。

XLRアッテネーターにBehringer MONITOR1を使っている。

MONITOR1 ベリンガー公式

https://www.electori-br.jp/products/625.html

こちらも音の劣化は無いように思う。ボリュームノブの動きがスムーズで、大きくて扱いやすく使用感が良い。これが5000円前後で売られているのは脅威的CPだと思う。

ストリーミングも音源によって適正な音量が違ってくるが、Web Playerのボリュームは基本100%で使用し、微調整にMONITOR1を使う。音量調整するためにはコンポのところまで歩かないといけないのだけど、まあ、しかたないだろう。

大雑把な調整が急に必要な時はWeb Playerの操作で事足りる。

ひそかに気になっているのは、Web PlayerがPulseaudioサーバーに転送しているflac由来のデータは、ビットパーフェクトなのだろうか、ということなんだけど、確かめる術を知らないので気にしないことにしている。DeezerはCDと同等と謳っていることだし。

サブシステムのほうも若干の変化がある。

Mac mini、M100が追加になっているのは、ここからAmazon Music HD(現在、3ヶ月のお試し期間中)のハイレゾ音源を出力再生するためだ。

意外に、こんな安普請なシステムでもHD音源やSuper HD音源のほうが音がいいのが分かる。

本当はメインシステムで鳴らせる方がいいんだけど、データを送る方法が見つからないので、とりあえずサブシステムで鳴らせるようにしたということだ。

Windows用のAmazon Music AppをLinux/Wineで使おうとしてみたけど、上手くいかなかった。

MacからLinuxにデータ転送できるようなら、メインの音源の1つとして使えるかもしれないけど、そこまでは手が回らないか。

最近、サブスクストリーミングサービス利用の比重が高まっている。

なにしろ新しい音源を次々漁る方向についつい行ってしまうというのがある。その要因として、ストリーミングの音質がそこそこ良いからというのがあったりするようだ。

音が良くなかった頃は、あれこれと次々に聴いて回るという使い方は、出来たらいいとすら思わなかった。気になる音源があったときにフリーのストリーミングサービスでちょっと確認する、というような聴き方で終わっていた。

それが、今の音質で出来るようになったら、中心的な使い方になってしまった。

そのうち飽きるだろうか。どうだろう。

それにしても、結局、音が良くないと使わないということだ。

音が良くなくてもいいというのには簡単には戻れないと再認識している。

Nov 15, 2020

pulseaudioサーバーを強化する(その2:12月11日、追記あり)

10月17日にアップしたエントリーに追記が積み重なって余りに読みにくいので、その2に移行する。

過去のpulseaudio関連のエントリーは以下のとおり。

| Pulseaudioを使ってRaspberry piにAmazon Prime Musicを転送再生する(9月8日追記) http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20200906a.htm |

|

音楽ストリーミングサービスのウェブプレーヤーを使う http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20200927a.htm |

|

Pulseaudioの備忘録 http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20200930a.htm |

|

ストリーミング音源をpulseaudioで転送しアップサンプリング再生する(10月15日、追記) http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20201011a.htm |

|

pulseaudioサーバーを強化する(10月24、25日、11月01、05、10日、追記あり) http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20201017a.htm |

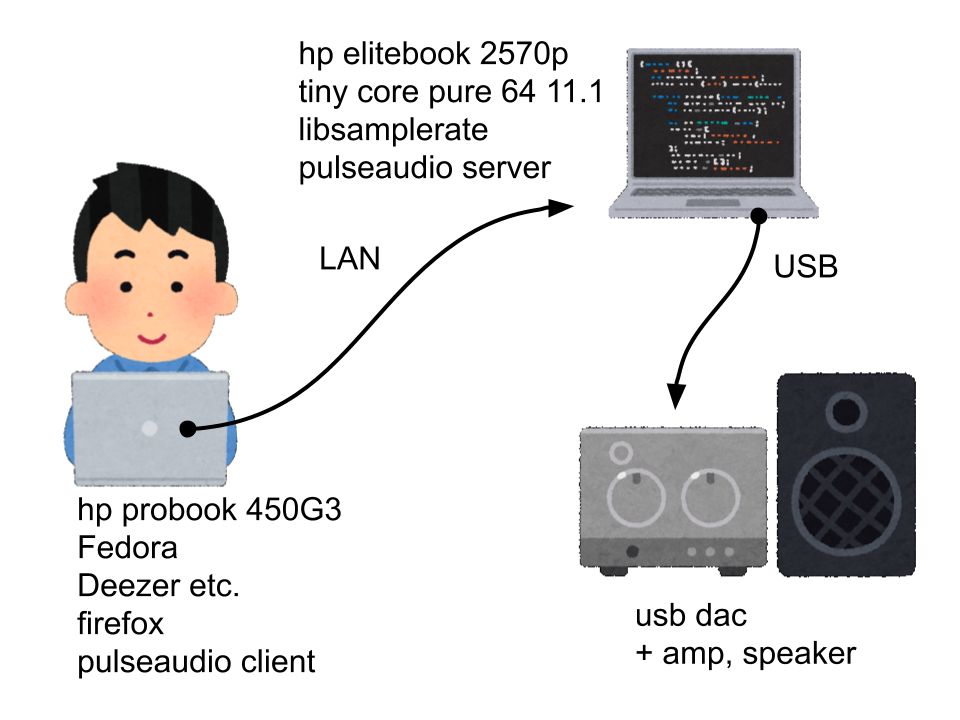

運用状況は図のようなイメージ。

普段、日常的な用途に使っているProbook 450G3をpulseaudioクライアントとして運用。音楽ストリーミングサービスdeezerのデータをpulseaudioサーバーにしたElitebook 2570pに送って、アップサンプリングしてusb DACに送る。

上手くいけば、CDと同等のストリーミングデータを、リスニングポイントで扱いやすいウェブプレーヤーを操作しながら、メインシステムのオーディオシステムで良質なアップサンプリングをして再生できる。

ストリーミングサービスを聴くために一般的に必要とされている特別な装置やアプリを走らせる環境を、新たに用意する必要がない。うちにあるもので賄える。うちのメインシステムでデータを処理することが出来れば、音質もそこそこのレベルが狙えるはずだ。

ストリーミング音源のクレジット情報の少なさは本気でどうにかして欲しいレベルだけど、普段から使い慣れているウェブブラウザで音源を探したり再生したりしながら、同時にそのブラウザでその音源やミュージシャンについてウェブで検索することが出来る。まあ、出来ると言っても、限界もあるけど。

しかしノイズを生じることが度々あり、調整を繰り返している。

アナログディスクみたいなものだと思って割り切って聴くというのも、ノイズが増えてきたらそうも言っていられない。

もう弄りたくないと言いながら弄ってきている。

つまり、これを本当の意味で使えるようにしたいという、強い動機が僕の中にあるということだ。

pulseaudioサーバーの現在の設定は下記。

default.paの設定は以前と変わっていない。

vi .pulse/default.pa #load-module module-alsa-sink load-module module-alsa-sink device=hw:0,0 .ifexists module-udev-detect.so # load-module module-udev-detect load-module module-udev-detect tsched=0 .else ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support) # load-module module-detect load-module module-detect tsched=0 .endif #load-module module-native-protocol-tcp load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.1.0/24

daemon.confの設定は変えている。

vi .pulse/daemon.conf ; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB shm-size-bytes =64000000 ; high-priority = yes ; nice-level = -11 high-priority = yes nice-level = -15 ; realtime-scheduling = yes ; realtime-priority = 5 realtime-scheduling = yes realtime-priority = 88 ; default-script-file = /usr/local/etc/pulse/default.pa default-script-file = /home/tc/.pulse/default.pa ; resample-method = speex-float-1 resample-method = src-sinc-fastest ; flat-volumes = yes flat-volumes = no ; rlimit-nice = 31 ; rlimit-rtprio = 9 rlimit-nice = 35 rlimit-rtprio = 88 ; default-sample-format = s16le ; default-sample-rate = 44100 ; alternate-sample-rate = 48000 default-sample-format = s32le # default-sample-rate = 384000 # alternate-sample-rate = 384000 default-sample-rate = 352800 alternate-sample-rate = 352800 ; default-fragments = 4 ; default-fragment-size-msec = 25 default-fragments = 2 default-fragment-size-msec = 25 ; enable-deferred-volume = yes enable-deferred-volume = no

以前は出来なかった「nice-level」の設定が、いつの間にか出来るようになっていた。理由は分からない。あれこれ弄ってるうちに何かが変わったのだろう。

しかし今回、これを設定したところ、俄然安定してノイズが無くなった。

今迄右往左往したの経緯から考えたらまだまだ安心出来ないけど、以前はノイズが多すぎて使えなかった384kHzアップサンプリング再生ですら、ノイズが無くなって?いるようなのだ。ノイズがないということはシステムが安定しているということで、音質も改善してPPAP方式に劣らないと思えるレベルになっている。300kHz台の音は出てるけど本当はもう少しいける筈だがなあ、という足りない感が、すっかり無くなった。

これなら安定運用を期待していいと思いたい。

気をよくして「rlimit-nice」「rlimit-rtprio」も設定している。

nice-level = -15 realtime-priority = 88 rlimit-nice = 35 ### 20-(-15)=35 rlimit-rtprio = 88

こんな感じで設定。

nice-levelは、-20から19の間に設定。realtime-priorityは、0から99の間。

rlimit-niceは、20-(nice-level)で設定。

参考にしたのは下記アドレスのサイト。

GETRLIMIT

https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man2/getrlimit.2.html

なんだか分からないが、20から引くということらしい。

rlimit-rtprioもよく分からないが、realtime-priorityに数値を合わせてみた。

これで上がれたらいいが、どうだろうか。

さて、「nice-level」の設定が出来るようになった理由が判明したので追記。

うちのサイトの過去エントリーから引用。

Pulseaudioの備忘録

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20200930a.htm「nice-lebel」は、なぜか、

E: [pulseaudio] conf-parser.c: [/home/tc/.pulse//daemon.conf:40] Unknown lvalue 'nice-lebel' in section 'n/a'.

と表示されてエラーになるので、コメントアウト。

エラーの原因は「nice-lebel」。スペルミスだ。つまり「設定出来なかった」なんて最初から無かったのだ。

いやー、、、記録って残しておくべきものだね。当時はまったく気付かなかったよ。

おかげさまで、この設定が如何に重要かが心底よく分かった。

しかし逆に言えば、必要不可欠な設定がここで出来たということなので、安定して動くシステムが完成したとみなしていいということかな。そうだといいんだけどな。

今更だけど、12月11日追記。daemon.confの現在の設定は下記。

shm-size-bytes =32000000 high-priority = yes nice-level = -18 realtime-scheduling = yes realtime-priority = 88 default-script-file = /home/tc/.pulse/default.pa resample-method = src-sinc-fastest flat-volumes = no rlimit-nice = 38 rlimit-rtprio = 88 default-sample-format = float32le default-sample-rate = 384000 alternate-sample-rate = 384000 default-fragments = 2 default-fragment-size-msec = 100 enable-deferred-volume = no

確かに効いたと思われたのは「nice-level」と「default-sample-format = float32le」だけかなあ、、、

現状でもノイズは残存していて。

しかも、使用開始時に殆どいつも出るという状況になってしまっている。いつ何をしてからか分からないので原因も不明。

しかしpulseaudioをリブートしたらノイズは消えて、あとはずっと安定しているので以前のノイズと比べたらむしろ扱いやすいという、これもどういうことなのかさっぱり分からない。

新たなブレークスルーが欲しいとこだけど、まあ、なさそう。

だいぶ扱いにも慣れたし当面これで使う。

安定してるまま使ってて気付いたらメモリ使用量がいっぱいになってクライアントPCが動かなくなるので注意が要るけど。

Nov 08, 2020

音楽ストリーミングを使い始めて思ったこと

今回は、時代の変化に付いていけない人間が違和感について書いている。

久しぶりにNoCCCDのカテゴリーでアップしたのは、ここにアップするのが相応しかろうと思ったからだ。

まず、気楽な話から。

ストリーミングサービスだとライブラリが作りにくいということ。

ストリーミング再生では、画面に表示されているものから選択するか、自分の意識に上がっている選択肢を検索して聴くことになる。

新しい音源を探して直ぐ聴く分には便利至極だ。そして気に入った音源があれば、それを「お気に入り」に登録することでライブラリ化することはできる。

だけど、本格的で使い易いライブラリとして構築するのは根気がいるし複雑な作業で難しい。

今現在、そういう作業を進めているんだけど、先が長そうで途方に暮れる。

なんというか、ただ詰め込んだだけでは日常的に音楽に接する使用に適した音楽用ライブラリにはならない感じがする。

そういうことしてる人って、どのぐらい居るんだろうか。

スマートフォンで流行を囓るように聴いて、忘れてしまっていいのなら、ライブラリなんて要らないけど。

こっちは衰えつつある記憶力を補完してくれるライブラリが欲しいのだ。

以下、一般的ユーザーを想定して考えてみる。自分はちょっと一般的じゃないから。

ライブラリが欲しいと思ったら、どうするか。

スマートフォンの画面で構築するか。

お気に入り頼りのライブラリは、ないよりはずっといい。記憶頼りの補完にはなるけど、画面が小さすぎるのがちょっと辛い。

音源をダウンロードしたらライブラリになる?

ストリーミング音源のダウンロードは、基本的にライブラリ構築のためではなく、電波状況が悪いところでの使用などを想定している。micro SDカードの容量こそずいぶん増えているが、何時壊れたり紛失するか分からないし、やはり機械の操作画面が小さすぎて、扱いが難しい。

じゃあ、パソコンで使うのか。うちでの基本的な使い方だが。

操作画面は大きくなるが。

しかし画面が大きいから快適かといえばそうでもない。Web経由だからかどうか分からないけど反応や動作が遅いのだ。

うちのmpdサーバーのライブラリと比べたらだけど。あ、cuiだから速くて当然か。一般的にはこんなものなのかな、、、

そこで、最近の若い人たちのパソコン離れという話を思い出す。

パソコン自体を持ってないということは、考えてみたら、携帯プレーヤーの音源もバックアップできないのだ。アカウントさえあれば、ハードを無くしても問題ないというのであれば合理的だけど。

CDを買う?

今更?

海外ではCD自体がリリースされないケースも多いという。ユーザーはプレーヤー自体を持ってないし、パソコンがないとリッピングもできない。

じゃあ、いっそのことアナログだ。

本棚にずらりと並んだアナログディスクは、個人のライブラリそのものだ。検索して探すのではなく、並んだ音源を見比べて聴きたい物を選ぶ事ができる。

選択肢を眺めながら、ときに見比べたり、流し見たり、記載を読んだり、何か思い付いたり、気分次第で五感を使って選ぶことは、検索ウインドウに何か打ち込んで提示された選択肢から選ぶこととは、全く違う自由度がある。

やっぱり時代はそっちなのか?

ストリーミングとアナログが主流になるというのは、そういう感じでそうなるのかな、というイメージに帰着した。

つまりユーザーの選択というより、そっちに流されているんじゃないかという。

結果、僕には多少不便な感じ。

ライブラリの問題はRoonとか使ったら違ってくるのだろうか。

かもしれないけど、ストリーミングはtidalとQobuzしか対応してないようだ。

まあ、なんとか使いやすい手法を探していくしかないだろう。

次、ストリーミングサービスの音源管理がいい加減すぎる。

先のライブラリが作りにくいという話とも関連するかもしれないけど、サービス側の音楽データ管理が杜撰だ。

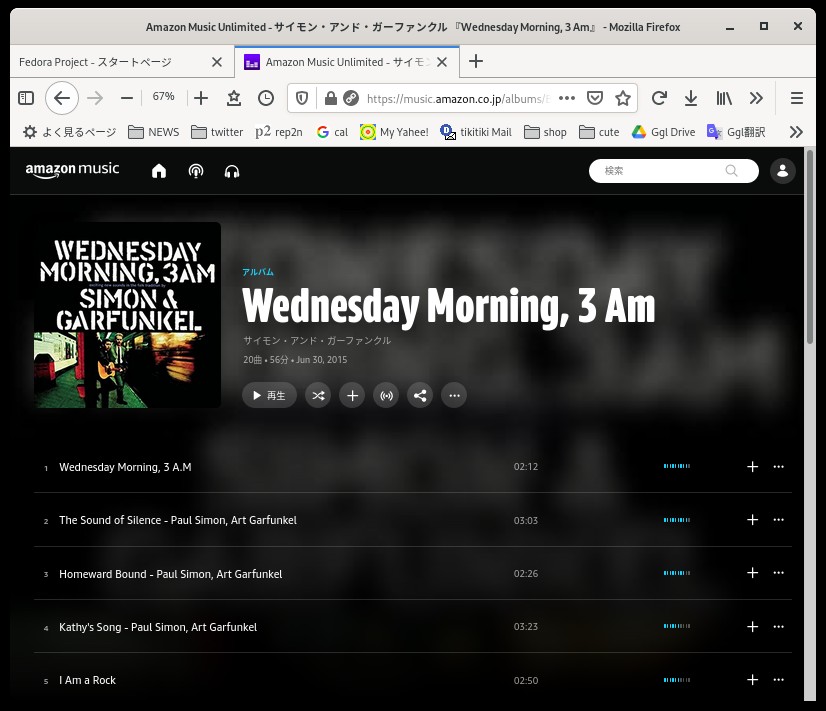

例えば、サイモンとガーファンクルのアルバム。

phile-webで間違いが指摘されていて、amazon musicに見に行ったのだけど。

一見、デビューアルバムだが、収録曲が違っている。

実体はベスト盤「The Definitive Simon and Garfunkel」で、クレジット表示やアートワークがデビューアルバムのものになっているようだ。デビューアルバムだと思って聴いた人は仰天するだろう。知らない人が初めて聞いたら、そういうものだと思い込んで何処かで恥をかくこともあるだろう。

この事態をamazonのチャットに書き込んだら、対処するとの返事はもらったが、部署が違ったみたいでもあってか、その後の音沙汰なし。11月7日、amazon musicのヘルプをクリックしたら「Amazon Music のフィードバック」という通信欄が表示されるようになっているのを発見。

そこから以下の文面を送信してみた。

コンテンツの表示に間違いがあります。

具体的には、下記アドレスで表示される音源です。

https://music.amazon.co.jp/albums/B013099KM6「Wednesday Morning, 3 Am」と表示されていますが、実際は「The Definitive Simon & Garfunkel」というベスト盤の音源と思われます。

訂正が可能なのであれば、したほうが良いと思われます。

知らない人は、誤解したまま音源を聞くことになります。

はたして訂正されるだろうか。

ちなみに上のS and Gの画像は、11月8日にチャプチャーしたもの。

ということで、ここまでは単なる愚痴だ。

どうも最近、ストリーミングサービスの在り様自体に不信感を抱くようになってきている。

サイモンとガーファンクルの件はアーティストは間違っていないので、まだ問題は小さいかもしれない。

検索すると、同名異人のミュージシャンが一緒にされている例が見られる。

区別がつくならまだいいんだけど、簡単には区別がつかないことも多い。

表示画面にミュージシャンや音源の情報自体が少ないのだ。同名のものがあったときに区別、判断するには名前以外の情報が必要なのに、それが殆どストリーミングサービスの画面には併記されていない。

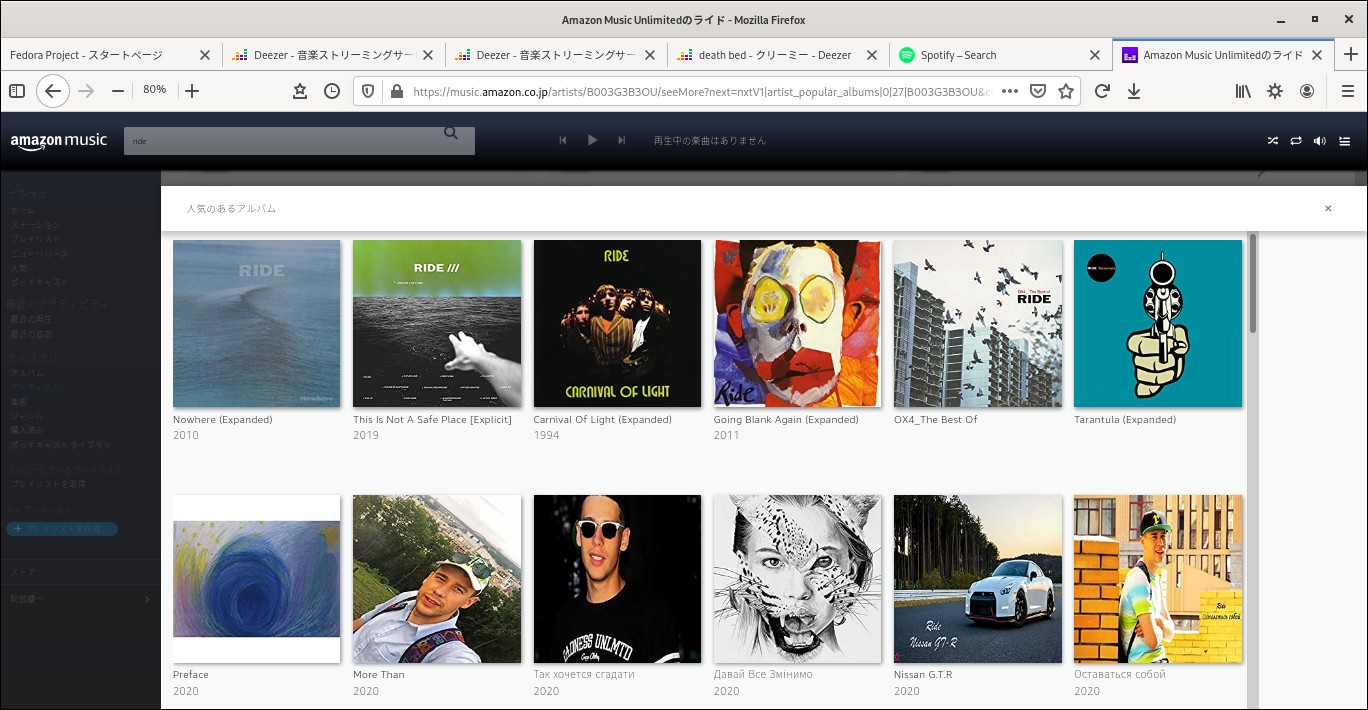

このキャプチャー画像は、10月21日に取得したもので、amazon musicで「Ride」というバンドを検索し、ディスコグラフィを表示した画面。

一見何の変哲もないが、左下の「Preface」という作品は、同名異人のミュージシャンである。

Spotifyのほうでも以前は同一アーティストの作品として表示されていて(その後、別になっている)、僕は聴いた後におかしいと思って調べて、別人らしいと気付いたのだ。

キャプチャー画像には、他にも関係がないと思われる音源が表示されている。

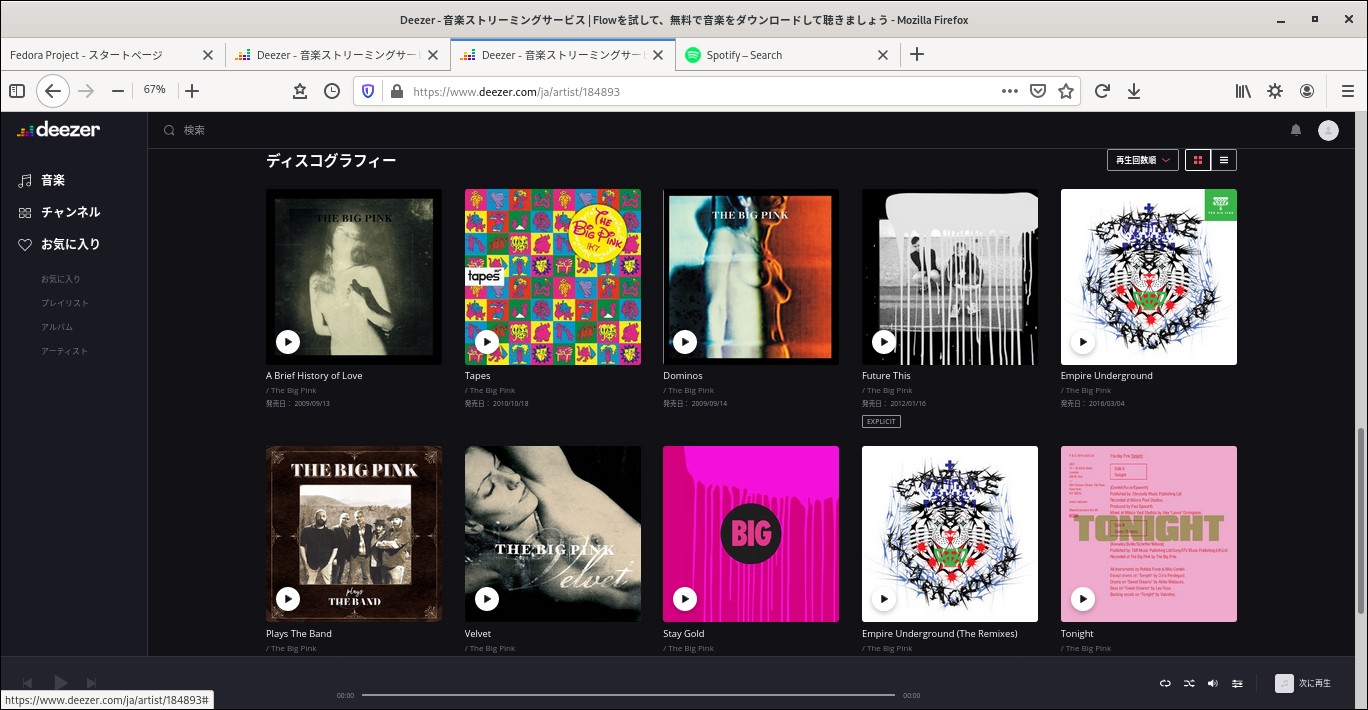

次の画像も10月21日に取得、Deezerで「The Big Pink」というバンドを検索し、ディスコグラフィを表示した画面。

これも左下の「Plays the Band」という作品の得体が知れない。

タイトルだけ見たら、The Big PinkがThe Bandをカバーした作品に見える(そんなことがあったら、すごく意外だけど)。

ネット上を軽く調べただけでは、来歴がはっきりしない。再生回数だけで言えば、一部の他のBig Pinkの作品の再生回数よりも上位に食い込んでいる。

そりゃあ、新譜かなと思ったら聴く人もいるだろう。

再生されたということは、それに見合っただけの金額が、この音源をここに置いた何者かに支払われるということだ。

それにしても、何者だ?

ネット検索で引っかかった。

The Big Pink-The Last Waltz Tribute

https://www.facebook.com/BigPink13/

なるほど、、、実際、The Band関係なら再生回数が多いのもむべなるかな、、、なのかな?

しかし、だったら別のミュージシャンとして登録されているべきだよね。

関連アーティストにThe Bandは出てこない。

いや、、みんな、分かって聴いているのかな、、、

そもそも、The Big Pinkと、このトリビュートバンド、アートワーク写真の風体も音も違いすぎるもんな、、、

違いすぎたら、おかしいと思うけど、違和感がなかったら気付かれないかもしれないということだ。

こういうネットニュースの記事もある。

2020年09月23日 Spotifyを悪用して全く無名のアーティストが再生回数を稼ぎまくる方法とは?

https://gigazine.net/news/20200923-cheater-make-money-spotify/

記事の記載を引用すると「Spotify上では「Relaxing Music Therapy」や「Pro Sound Effects Library」、「Yoga」といった奇妙な名前のアーティストの曲を、1カ月当たり数十万人ものリスナーが聞いているとのこと。」と書かれている。

要は「手軽に使える音源」へのニーズが一定数あって、それで稼いでいるということだ。そういうことは、起きるべくして起きていると思う。

この記事を読んで、余計な考えが浮かんだ。

同名異人ミュージシャンがいっしょくたに陳列され、どれが誰の作品なのか分からないように表示される環境で、誰がどのように意図してどんな風に利用しようとしたら何が出来るのか。

こういうことは多分、例に挙げたケースやGigazineの記事の内容に限定されたことではないのだろうと思う。

更なる問題は、これが現在のミュージックコンテンツ配信の主流ということだ。

そんなこんなで、音楽のストリーミングサービスとは何なのかという気持ちが生まれている。

誰でも音楽で稼ぐことが出来るって、こういうことじゃなかったと思う。

少なくとも、僕が若い頃、子供の頃から慣れ親しみ、夢中になってきた音楽とは、在り方の様相が違うと感じている。レコードやCDのように小遣いで音源を買ってきて、鳴らし方も簡単で、単純に楽しめるという物では無くなった。

え?、スマホで簡単に聞けるって?

それはそうだけど。

なんかね、すごく違うんだよ。

簡単に聴けるというのと、安心して聴けるというのは違うんだよ。

たしかに、簡単に気軽にいろんな音源が聴けて、音源の貯蔵庫としては滅茶苦茶に巨大になっていて、恩恵も受けている。

でも、こんなんで大丈夫なのかな、という気持ちになる。

大事なところが蔑ろにされているんじゃないのか、という気持ちは、ダウンロード配信が始まった頃にも感じたのだけど(一番大きかったのは、この頃もクレジットの多くがが欠如してるということだった)、あの頃よりも強く感じるようになった。それは個々の音楽家の責ではなく、ストリーミングサービスのあり方が生み出した現状に対して感じるものだ。

音が鳴ればいいってもんじゃないんだよ、というか。

不正の温床じゃないのこれ、というか。

どこに金が行くかとなると、この時代、冗談ではなくなってくるというか。

音楽ストリーミングサービスとどう付き合っていくのがいいのかな。

割り切って聴かないというのもありだけど、せっかく手を付けたのに残念な気もするし。

とりあえず、クレジットを真っ当にするところから改善があればいいんだけど。

正確で詳細なクレジットがコンテンツに付いているというのは、不正を防ぐ第一歩だと思うからだ。